スピッカート事務所から歩いてわずか3分の場所にある、

創作串揚げと燻製のお店「TE kara TE(テカラテ)」。

その季節、この時間にしかできない珍しい組み合わせの串揚げや、素材の味を活かしたやさしい味わいの燻製を楽しむことができます。

店内は”ザ・居酒屋”な雰囲気ではなく、アトリエのような落ち着いた雰囲気。

大切な人を連れていきたくなるお店です。

店主の髙森さんは元サラリーマン。「人を招いて楽しく過ごす時間」が好きで、人生にもっとそういう時間を増やしたいと考えを突き詰めていった結果の開店だったのだとか。「まず自分が美味しい、好きだと思えるもの」という考え方を軸に料理の探求を続け、今年の7月で開店8周年を迎えました。

マルシェなどでの出展をはじめ、最近は料理以外のイベントにも注力されており、地元はもちろん、全国各地にもファンが多くいます。(もちろん、スピッカートもネ)

そんな「TE kara TE」の人気商品、「燻製シリーズ」のパッケージデザインを、代表である細尾が担当しております。今回は、そのパッケージデザインがどのようにして生まれたのか?「TE kara TE」の髙森さんの持つこだわり”や”愛”を、どのようにしてカタチにしたのか?といった制作の舞台裏をお届け。実際に「TE kara TE」にお邪魔させていただき、たっぷりと語り合っていただきました。

自ら選んだ道の途中で、出会えた人に託す。”店主とお客さん”から始まったパッケージづくり

【髙森さん(お客さま)】

僕と細尾さんはもともと店主とお客さんという関係性でした。細尾さんが出張の手土産に、僕の作る燻製をよく持っていってくださっていたんです。

あるとき、細尾さんから「このパッケージは新しくしたりはしないんですか」と声をかけらたので、「じゃあ、細尾さんお願いできますか!」と。トントン拍子でした。

当時のパッケージは、透明なパウチに商品名が書かれたシール紙が貼ってあるだけの、本当に簡素なもので、たしかに物足りないなぁと感じていたんですよね。

【細尾(デザイナー)】

デザイナーとして声をかけたわけではなく、「TE kara TE」と、その商品のファンとして声をかけさせてもらったという感じですね。

–––––– 他のデザイナーを探して、頼むという選択肢もあったと思います。なぜ、細尾にお願いしようと思ったのでしょうか。

【髙森さん】

単に、「目の前にデザインをしてくださる人がいるから」というのもあったと思うんですが(笑)。

僕は、初めて作る料理のときは作り方を調べるのではなく、料理の要素を細かく分解して一つずつ模索することから始めます。ある料理を作るときに得た知見が、まったく別の料理に使えることも往々にしてある。すべてを地続きに考えることによって、いろいろな視点を持つことができるようになり、新たなアイデアが生まれるんです。

これは人の繋がりにも言えることで、デザイナーさんも、自分の進む道の中で出会えた方にお願いするのが一番良いと思ったので、細尾さんにお願いすることにしました。なにより、自分のつくるものを気に入ってくれていますしね。

–––––– 最初に予定していたパッケージの要望はどのようなものだったのですか?

【髙森さん】

黒と白を基調にしてほしい、くらいのことは言ったような気がしますが、ほぼおまかせでした。

少し話は逸れるのですが、この店舗を作るときに店舗デザインをお願いした方が、僕の作りたい雰囲気を上手に汲み取ってくださる方だったんです。細尾さんとお話していて、なんとなくそのデザイナーさんと同じように「汲み取ってくださる方」な気がしていました。

それに、自分に置き換えて考えてみたとき、おまかせと言われるのが特に「腕の見せ所だ!」と思いますからね。細尾さんも個人で事務所を立ち上げている方ですから、同じタイプかなと思い、そうお願いしました。

【細尾】

そうですね。会ってすぐの方に「おまかせします」と言われていたら、じっくりヒアリングをするところからご提案させていただくと思いますが。

「TE kara TE」の場合、何度も客として訪れていて、髙森さんの「ひととなり」も、大切にされている価値観なども把握していたので、すぐに手は動きました。ただ、制約がない分、やはりプレッシャーは大きかったですね。さらに、シンプルなものを好まれることがわかっていたので、足し算のようなデザインでは納得していただけない。シンプルながら、他と被らないイメージをつくるために「TE kara TE」の店舗や料理から滲み出る洗練さの核を見抜く力が求められるなと思いました。

お店の”心地よさ”をそのままパッケージに込める

【細尾】

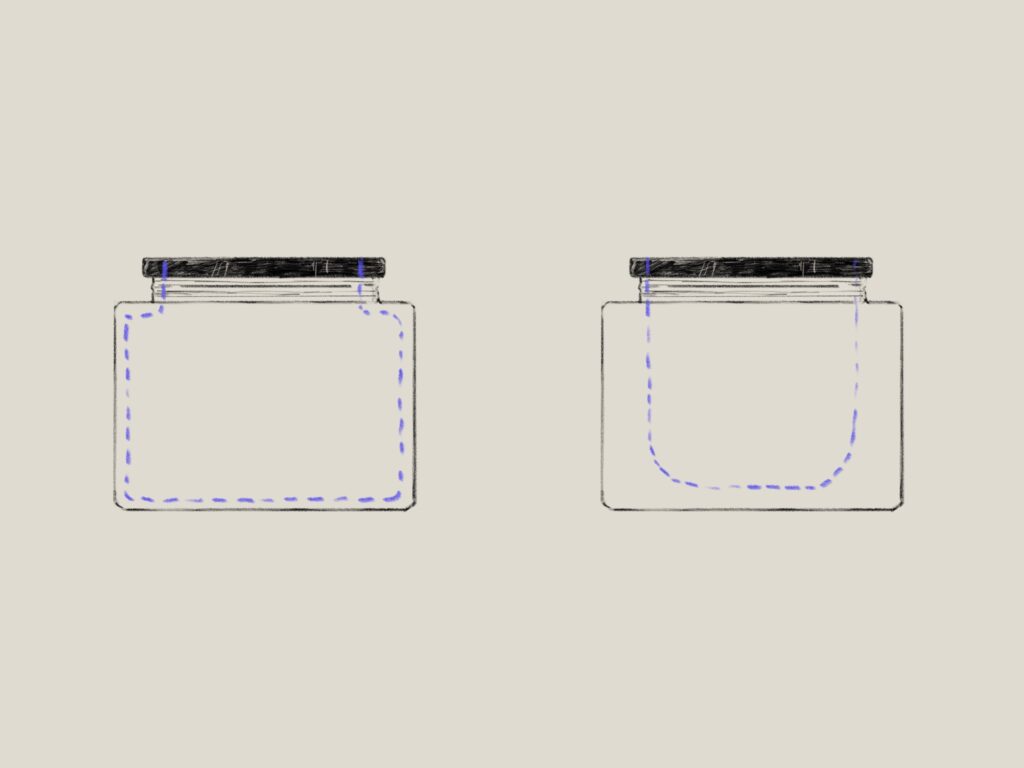

特にこだわったのは「燻製塩」のパッケージデザインですね。もともとパウチに入れていたものをビンに入れようということになったので、ふさわしいビンの形状選びから始まりました。贈答用にもしたいということだったので、費用感も含めて案をいくつか作って、最終的に髙森さんに決めていただきました。

【髙森さん】

ビンの形状を決め終えたときに、同じような形でコストが抑えられるものを、たまたま見つけたんですよ。僕には違いがわからなかったので、どうせなら抑えたいと思って細尾さんに持っていきました。そしたら、「それはダメ。こっちの方が良い」とすぐ却下されてしまって(笑)。

細尾さんの選んできたビンの方は、内側のガラスが外身に沿って凹んでいるのではなく、筒状なんです。だから、ディップしたり、すくうことを想像したときに、最後の最後まで使い切りやすいんですよ。なるほどなと思いました。

【細尾】

髙森さんの細やかでさりげない気遣いや心配りのおかげで、「TE kara TE」で過ごす時間はとても居心地がいいんです。その空気感を、見た目のデザインだけでなく、機能面にも表現したいと思いました。

–––––– ”燻製”と聞くと漢字や、和テイストを想像しますが、今回の場合、その逆を行くようなデザインになっています。これも、「TE kara TE」の”心地よさ”を落とし込んだ結果でしょうか?

【細尾】

そもそも、「手から手」という日本語をあえてローマ字にしているわけですから、店名から既にそういったカルチャーの持ち主だということがわかりますよね。なので、当初からそういったデザインは提案から外していました。

そこから、燻されたときに出る煙を意識したタイポグラフィや、入れる食材に合わせた色使いなどに意識を向けながら、制作を進めていきました。

パッケージを一新した後、周りからの反応は?

【髙森さん】

パッケージを一新してから、マルシェなどでより安心して渡せるようになりましたね。知り合いの店舗にも置いていただけることになりました。知り合いの店舗に寄って自分の商品が並んでいるところを見た時が、一番「おおっ」となりました。

今までは食材を燻す段階からパッケージングまで、すべて自分でやっていたのですが、デザインの部分をやっていただいたことで、いい意味で力が抜けました。「全部自分でやらな!」という状態から、細尾さんに片棒を担いでもらった感覚があります。

【細尾】

デザインは「その後」がすごく大切だと思うので、動向は逐一確認させてもらっていました。今は、東京のお店などにも置いていただけているとのことで。「TE kara TE」が広まっていくキッカケの一助になれていることを喜ばしく思います。

–––––– 今回細尾にデザインを依頼していかがでしたか?

【髙森さん】

まったく畑の異なる方との話し合いだったので、当初から価値観のすり合わせは必要だと思っていました。デザイナーさんにとってはくだらないであろう質問も逐一させてもらいましたね。今あるデザインに対してわからない部分をなくし、納得のいくものが作れたので、よかったなと思っています。

【細尾】

(うれしそうに髙森さんお手製のティーソーダを飲む)

–––––– やりやすかった。ということでしょうか?

【髙森さん】

うーん、ようわからんですね(笑)。

【細尾】

わからんのかい(笑)。

–––––– こうやってお金を介すると、壊れてしまう関係性ってあると思うので、こうして友人のようにお話ししているのが珍しいと感じます。

【髙森さん】

ええ。そうなんですか。僕たちの場合、この依頼から関係性が始まったようなものだし、もともとは店主と常連客だったので。壊れるものが何もなかったような気もしますね(笑)。僕が選んだ道の途中で作られたつながりなので。もとより、不安はなかったです。

インタビューが終わるや否や、髙森さんが最近気になっているカメラについての話が始まりました。

パッケージを依頼するまではほぼ会話をしたことがなかったのにもかかわらず、まるで何年来の友人かのように楽しく話し続ける2人。

当時、どのような雰囲気でデザインを作り上げたのか、ありありと想像することができました。

「美味しい」に誠実な料理人と、そのこだわりを汲み取るデザイナー。

お仕事ではあるけれど、”お客さま”と気負わず、”いかにも”な振る舞いをせず、自然体で話し合いをする姿勢こそ、スピッカートと共にものをつくる醍醐味と言えるのかもしれません。