「読みやすい文章」と「読みづらい文章」。

そのちがいって、いったいどこにあるんだろう。

最近、ふと思ったことです。

メールやSNS、本や記事など、私たちは日常でいろんな文章に触れています。 どれも一応は「読むことができる」し、内容もなんとなくは伝わりますが、 「自然にスッと入ってくる文章」と「読み進めるのがちょっと疲れる文章」には、やっぱり違いがあるなあと思うのです。

極論を言えば、どんな文章でも情報としては伝わるのかもしれません。

でも、せっかく伝えるなら自分の言葉で、ちゃんと伝わるように届けたいですよね。

そのために、伝えたいことをどう伝えていくのか。

それを考えることが「書く」ということの本質なのかもしれない、と私は思います。

ありがたいことに、私の各文章を「読みやすい」「好きだ」言ってくださる方がいます。

私自身、文才はないと思って生きてきたので、本当かなあ・・と疑ってしまうこともありました。

ですが「そう思ってくださる方がいるということは、何かしらポイントがあるのでは?」と考えを改め、今回は読みやすい文章の特長とそのポイントについて、私なりにまとめてみることにしました。

● 読みやすい文章の特長 ①「主語がはっきりしている」

読みづらい文章には、「主語」が曖昧なケースがよくあると感じています。

例えば、

- 主語が抜けている

- 主語と述語の組み合わせがちぐはぐになっている

- 一文の中に主語がいくつも出てくる

といった場合、文章の軸がぶれて伝わりづらくなってしまうのです。

日本語は主語を省略できる言語ではあるのですが、

それが原因で「ん?誰の話?」「けっきょく何が言いたいの?」と読み手が混乱してしまうことも。

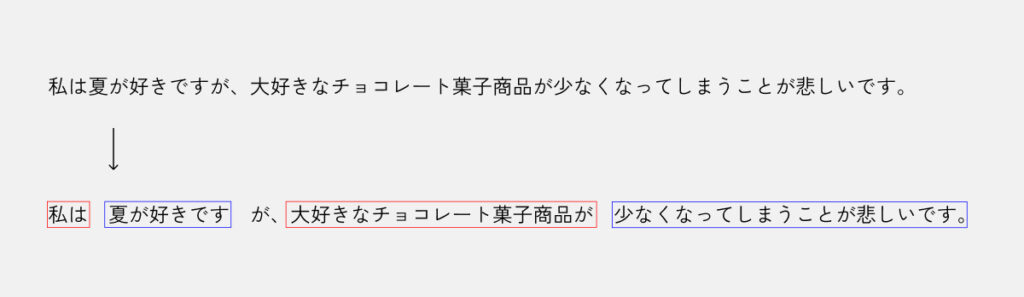

そんなときにおすすめなのが、「主語」と「述語」に印をつけるなどして、構造を視覚的に整理する方法です。

また一文が長すぎると、主語・述語の関係もわかりにくく複雑になってしまいます。

そんなときは、思いきって二文に分けてしまうのも手です◎

短く、明確に。「誰が」「どうした」がはっきりすると、それだけで文章はぐっと読みやすくなります。

● 読みやすい文章の特長 ②「難しい言葉や漢字を使いすぎない」

あまり見かけない難しい言葉や漢字がたくさん並んだ文章って、

読んでいて「うぅっ…」となりませんか?

私は、なります。

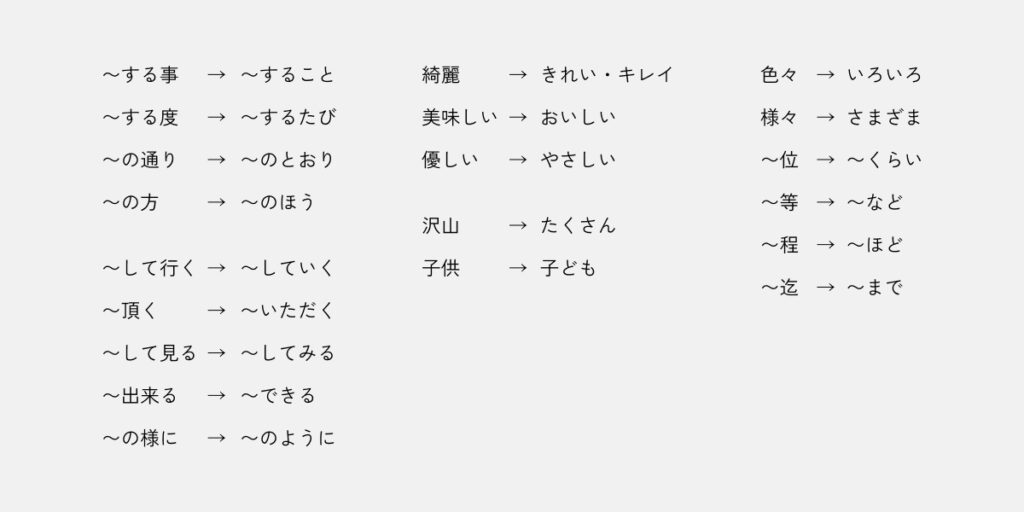

たとえば、「漢字が多くて重たい印象になっちゃう」という方に、まず気をつけていただきたいのが、

「その言葉、本当に漢字で書く必要があるの?」という視点を持つことです。

日本語には、「様々」「頂く」「色々」など、必ずしも漢字で表記しなくてもよい言葉がたくさんあります。

もっと言えば、「いただく」などは、漢字とひらがなでニュアンスが変わる言葉のひとつです。

ちなみに私が普段意識しているポイントは、以下のとおり。

- 常用漢字以外の難しい漢字は極力避ける、言い換える

- 漢字とひらがなのバランスを意識する

- 「様々」「出来る」「等」などは、文脈に応じてひらがなも検討する

- 同じ言葉は同じ表記で統一する(表記揺れをなくす)

とくに最後の「表記の揺れ」は要注意。

同じ文の中で、「一つ」と「ひとつ」などが混在していると、それだけで文章にちぐはぐな印象を与えてしまいます。

ひらがなで表記することで、文章にやわらかさや余白が生まれ、読みやすさにつながることもあるので、ぜひお試しください ◎

● 読みやすい文章の特長 ③「読んだときのリズムがいい」

私が「読みやすいな」と感じる文章には、共通してリズムのよさがあると思います。

読み手が無理なくスッと読める、会話のような心地よさ。

それを意識するだけで、文章はぐっと伝わりやすくなるのです。

そこでおすすめしたいのが、「書いた文章を音読してみる」こと。

そのときはぜひ、句読点のタイミングで息継ぎするというルールで読んでみてください。

どうでしょう? 息継ぎのタイミングがなくて、読んでいて苦しくなる部分はありませんでしたか?

そう感じた箇所は、おそらく句読点が足りない場所。

文章の途中にひとつでも句点を入れるだけで、読みやすさがぐっと変わります。 読む人の呼吸に寄り添うように、意識的に「間」をつくること。それがリズムを整えるコツなのです。

また、もうひとつ気をつけたいのが語尾の繰り返し。

たとえば、「〜ます。」という語尾が続くと、なんだか箇条書きのように単調な印象になってしまいます。

そんなときは、間に「〜です。」「〜なのです。」を挟んだり、「〜の魅力。」などと体言止めを使ったりしてみると、あら不思議。

言葉にリズムが生まれて読みやすくなるではありませんか。

ほんの少し語尾に変化をつけるだけで、より心地よく読み進めてもらえるようになるはずです!

● 読みやすい文章の特長 ④「見た目が読みやすい」

内容がどれだけ良くても、文章の見た目が「文字がぎっしりで読むのに気合いがいりそう」な状態だと、それだけで読むハードルが高くなってしまうものです。

改行のない長文がずらりと並んでいる文章って、ちょっと身構えてしまいませんか?

私は、身構えます。

小説ならまだしも、情報を伝えたい場面では見た目の読みやすさがとても重要なのです。

そこでおすすめしたいのが、見出しと適度な改行。

- 見出しをつけることで、「この段落には何が書いてあるか」がひと目でわかり、読む側にとって情報の取捨選択がしやすくなります。

- 改行は、内容の区切りに合わせて入れていくと、文章にメリハリが生まれます。

特に、起承転結や話題ごとにグルーピングして2行分 改行することで、読み手が内容を整理しやすくなります。 また、「●」や「―」などの記号を使って、グループごとの切れ目を視覚的に示すのも効果的 ◎ ちょっとした装飾で、読み手に安心感や余白を与えることができるのです。

「全文を読まなきゃ伝わらない」文章から、「ざっと読んでも要点がわかる」文章へ。

(・・書き手としては、全文読んでほしいですけどね。ボソッ)

そんなふうに意識することで、忙しい人にもやさしい、伝わる文章に近づけるはずだと信じています。

まとめ

いかがでしょうか?

「そんなこと、もう知ってるよ!」と思うことも多いかもしれませんね。

ですが逆を返すと、こんな少しの工夫で「読みやすい文章」に近づけられるということなのです。(キリッ)

文章を書くときに、読んでくださる方をどれだけ想像できるか。

そんな思いやりが、「やさしい文章」になる第一歩だと思います。

テキストコミュニケーションが増えている現代だからこそ、

読み手にやさしい文章で、楽しくしっかりと伝えられるよう心がけたいですね。

私も、もっともっと精進します。

今回も、最後まで読んでくださりありがとうございました!

それではまた、次のブログでお会いしましょう。

前川でした。